Schiffe sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dass die Idee, Passagiere beziehungsweise deren Unterkünfte optimal zu stapeln, schon zu einem frühen Zeitpunkt auf dem Rhein umgesetzt wurde, ist aus tourismuswirtschaftlicher Perspektive kaum verwunderlich. Nicht zuletzt in den Niederlanden, die ja bekanntlich an der Rheinmündung liegen und in Transportgeschäften jahrhundertelange Erfahrungen besitzen, fand diese Idee und deren daraus unmittelbar resultierende Formgebung schnell Anklang. Das führte zu völlig neuen Bootstypen: dem schwimmenden Kubus oder Klotz, dessen naher Verwandter das Klötze tragende Containerschiff ist. Während aber auf einen Containerfrachter dicht an dicht bis zu 10.000 Einheiten passen, erreichen selbst die größten Kreuzfahrtschiffe nicht mal die Hälfte an Passagierzahlen. Was wiederum ein Schlaglicht darauf wirft, wie sperrig der Mensch ist.

Kunsthistorisch gesehen scheinen die gewöhnlich vollkommen seetüchtigen Bettenburgen ihre Ahnen in der sogenannten „klassischen Moderne“ zu haben, die ja einen ausgesprochen Faible für Geraden und Kuben hatte. Dass die Holländer Gerrit Rietveld und Piet Mondian die Sache bei einer dieser sagenhaften Parties ihres Künstervereins „de Stijl“ ausgeheckt haben, ist allerdings eine Legende. Auch die Dessauer Bauhaus-Stiftung dementiert vehement, dass ihr Übervater Walter Gropius – der Weltmeister der Kuben – mit dieser prekären Angelegenheit irgendwas zu tun habe. Es war einfach wie immer: Was geschehen musste, geschah auch. Gestapelt wird natürlich unterm Flachdach (!), einem der großen Themen der Moderne. Einer der ersten schwimmenden Flachbauten muss der Rheindampfer „Serenade“ gewesen sein. Dessen logische Folge war schließlich die „Serenade of the Seas“, ein nautischer Megablock für gehobene Pauschalodysseen. Seitdem vermehren sich die vielstöckigen Schwimmklötze für ziellose Rundreisen unentwegt. Ihre frappante Ähnlichkeit mit der Neuköllner „Gropius-Siedlung“, die auch schräge Fassagen aufweist – aber trotz verbreiteter Endzeitstimmung natürlich nicht untergehen kann – ist aber nun mal nicht wegzudiskutieren. Es sind Apotheosen des Stapelprinzips, einer banalen Konsequenz der instrumentellen Vernunft, und somit längst ein weltumspannendes Geschäftsmodell, das vorschreibt: Möglichst viele auf engem Raum unterbringen!

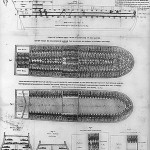

Das erste mal, dass Überseepassagiere optimal gestapelt wurden, war auf den Slavenschiffen, die vom 17. bis zum 19. Jahrhunderts verschleppte Afrikaner zur Zwangsarbeit nach Amerika brachten. Nachdem die Todesraten auf den heillos überfrachteten Seglern das Unternehmen ökonomisch widersinnig zu machen drohte, sorgten gesetzliche Regularien für das vernünftige Stapeln der dunkelhäutigen Humanware (siehe Abbildung). Ein früher Fall von fortgeschrittener instrumenteller Vernunft einhergehend mit ozeantiefer Menschenverachtung, eine Kombination, wie in der modernen Geschichte wahrlich kein Einzelfall bleiben sollte.

Nun sind ähnlich übervolle Schiffe wieder zur Normalität geworden: In Form völlig überfrachteter afrikanischer Flüchtlingsschiffe, die Kurs auf Europa nehmen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind 2011 mehr als 1500 Menschen bei dem Versuch, auf diesen überladenen Pötten über das Mittelmeer zu fliehen, ertrunken oder verschwunden. Das sei die höchste Zahl seit Beginn der Statistik im Jahr 2006. Da diese Schiffe allerdings unspektakulär klein sind und sich zudem kaum Deutsche darauf befinden, die eine Nachricht wert wären, erfahren wir meist nur etwas darüber, wenn mal richtig viele absaufen.

Und nun das: Die „Costa Concordia“, einer dieser Klotzonauten, schabt gedankenlos an der italienischen Küste entlang, wird dabei auf gut siebzig Metern aufgeschlitzt und säuft in dieser flachen, lauwarmen Mittelmeerbrühe ab, die schon für so viele Flüchtlinge zum Grab geworden ist. Aber die „Costa Concordia“ bleibt an einem Felsen hängen. Das ist so banal wie das Schiff selber. Und gerade darin wahrscheinlich wiederum ungeheuer lehrreich. Im übrigen stellt sich aber die Frage, ob wir dem wegen seiner Totalverantwortungslosigkeit so gescholtenen „Costa-Concordia“-Kapitän Francesco Schettino, der nur der Hauptdarsteller einer schlechten Operette zu sein scheint, nicht doch völlig unterschätzen. Manche glauben, er habe einfach den Namen seines Schiffes „Costa Concordia“ – also Einigkeit mit der Küste – grundlegend falsch verstanden. Doch, davon ist auszugehen, Capitano Schettino dachte weiter. War es nicht 1912, als die sprichwörtliche „Titanic“ spektakulär im eiskalten Atlantik versank. Das ist doch kein Zufall! Der Commandante hat einfach ebenso eiskalt das mediale Potential erkannt, das in diesem runden Jubiläum steckt und instinktiv den Starruhm gesucht. Also hat er treffsicher zum 100sten der „Titanic“ selber einen, natürlich zeitgemäßen, medial voll abgedeckten Untergang hingelegt. Das wäre doch zumindest mal eine Erklärung für sein ansonsten unfassbares Verhalten.

Während aber die „Titanic“ spektakulär in den Wellengebirgen des Nordatlantikas abgeglitten sein soll (übrigens samt Kapitän Edward John Smith), dümpelt die „Costa Concordia“ eben nur müde vor sich hin. Diese Klötze, in deren Würfelförmigkeit noch der Geist der Spekulation aufscheint, können nicht mal richtig untergehen. Es sind Maschinen der Kreuzfahrtindustrie und selbst angesichts der Trauer über die vielen Toten bar jeder Tragik. bp