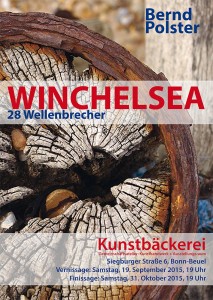

Holzpfosten, die zu haarfeinen Mustern geborsten sind, in die der rötliche Rost bereits tief eingesickert ist und auf denen schwarze Tanggewächse sprießen. Es werden 28 großformatige Fotos von „Wellenbrechern“ gezeigt. Sie haben den Kräften von Flut und Ebbe mehr oder weniger standgehalten.

Die Bildreihe ist dokumentarisch und zeigt die Objekte in sytematischer Strenge. Aber gerade deshalb lässt sie zugleich auch die kleinen Dramen des Untergangs erahnen, die sich hier – wahrscheinlich über Jahrzehnte – im unablässigen Wechsel der Gezeiten abgespielt haben. So ist es auch eine fotografische Lektion über den Kampf des Menschen gegen die Natur und deren Übermacht. Am Strand, wo die Erosion Prinzip ist, kann man das gut beobachten. Selbst dicke Eisenringe, die sie bändigen sollen, werden irgendwann gesprengt.

Den besonderen Reiz gewinnen diese Nahaufnahmen durch ihre Dialektik: Einerseits sind die Pfosten alle gleich, nämlich rund, andererseits ist aber keiner wie der andere. Jeder trägt ein markantes, unverwechselbares Gesicht. Hier ist auf kleinem Raum eine erstaunliche Vielfalt der Formen und Farben entstanden. Und kann diese Ästhetik des Verfalls nicht auch als ein schönes Beispiel für eine sich selbst erzeugende und völlig zweckfreie Kunst gelten? Man muss sie nur entdecken. Die Ausstellung trägt den Titel des kleinen Badeortes in East Sussex, an dem ich fündig wurde: Winchelsea.